�w��R���H�ɂ���About�@Fingerboard R processing

���H�[�̎w���H�ɂ���

���H�[�Ő��삷��M�^�[�̎w�́AFall-away Fingerboard���H�܂���straight Fingerboard�̂Q��ނ�����܂��B

���̉��H���@�ɂ��Ă�w�̑I���ɂ��Ă��ڂ������L�ɂĐ������������܂��B

���̉��H���@�ɂ��Ă�w�̑I���ɂ��Ă��ڂ������L�ɂĐ������������܂��B

�P��ޖڂ�Straight Fingerboard���H�ɂ���

Straight Fingerboard�ɂ͂Q��ނ̉��H���@������܂��B

Straight Fingerboard�̌X�Ȃ��͕��s�ƂȂ����l�b�N�\�ʂɎw�ނ�\�荇�킹�ăl�b�N�{�̂����������鏤�i�ƂȂ�܂��B�܂��ʓI�ɔ̔�����Ă���l�b�N�{�̂Ɠ����ƂȂ�܂��B

������1��ޖڂ�Straight Fingerboard�̃f�����b�g�Ƃ��Ă͖�����n�C�|�W�N���ɂȂ������͎w�C���܂��͎w���������K�v�ƂȂ�ꍇ������܂�

Straight Fingerboard�̌X�Ȃ��͕��s�ƂȂ����l�b�N�\�ʂɎw�ނ�\�荇�킹�ăl�b�N�{�̂����������鏤�i�ƂȂ�܂��B�܂��ʓI�ɔ̔�����Ă���l�b�N�{�̂Ɠ����ƂȂ�܂��B

������1��ޖڂ�Straight Fingerboard�̃f�����b�g�Ƃ��Ă͖�����n�C�|�W�N���ɂȂ������͎w�C���܂��͎w���������K�v�ƂȂ�ꍇ������܂�

2��ޖڂ�Straight Fingerboard���H�ɂ���

Straight Fingerboard�̌X����͈Ӑ}�I��0.5�������x�w�b�h���ɌX���Đ������Ă��܂��B

�܂�w��\��l�b�N�{�̂�0.5�����قǃw�b�h���ɌX���Ďw��\�邱�ƂŌ��������Ƀl�b�N�����R�ƕ��s�ƂȂ邾���łȂ��A���̓`�B���ǂ��Ȃ�o�N�ω�����{�̍��������̋C��̕ω����ɂ��l�b�N�̕ω���h�����ʂ�����܂��B

�܂�킩��₷����������ƃM�^�[�Ɍ���ƃl�b�N�{�̂̃w�b�h�͋N���オ��܂��B

���̋N���オ��̓l�b�N�G���h����ł͂Ȃ��W���C���g�̐悩��N���オ�邽�߂ɈӐ}�I��0.5�������x�w�b�h���ɌX���邱�ƂŎ��O�ɋN���オ�����������邱�ƂŎ��R�ƕ��s�ƂȂ���@�ƂȂ�܂��B

���̐��@�͑����̃n�C�G���h�M�^�[�ɍ̗p����Ă��܂��B

��������ʓI�ɒ����Ă��錷�a�T�C�Y���������Ȃ�ƃW���C���g�̐悩��N���オ�镝���傫���Ȃ�̂Œ��ӂ��K�v�ł��B

�܂�w��\��l�b�N�{�̂�0.5�����قǃw�b�h���ɌX���Ďw��\�邱�ƂŌ��������Ƀl�b�N�����R�ƕ��s�ƂȂ邾���łȂ��A���̓`�B���ǂ��Ȃ�o�N�ω�����{�̍��������̋C��̕ω����ɂ��l�b�N�̕ω���h�����ʂ�����܂��B

�܂�킩��₷����������ƃM�^�[�Ɍ���ƃl�b�N�{�̂̃w�b�h�͋N���オ��܂��B

���̋N���オ��̓l�b�N�G���h����ł͂Ȃ��W���C���g�̐悩��N���オ�邽�߂ɈӐ}�I��0.5�������x�w�b�h���ɌX���邱�ƂŎ��O�ɋN���オ�����������邱�ƂŎ��R�ƕ��s�ƂȂ���@�ƂȂ�܂��B

���̐��@�͑����̃n�C�G���h�M�^�[�ɍ̗p����Ă��܂��B

��������ʓI�ɒ����Ă��錷�a�T�C�Y���������Ȃ�ƃW���C���g�̐悩��N���オ�镝���傫���Ȃ�̂Œ��ӂ��K�v�ł��B

Fall-away���H�ɂ���

���̎w�̉��H���@�́A�M�^�[�E�l�̊Ԃł�Fall-away�܂���Drop-off�Ɖ]���Ă��܂��B

����Fall-away�̖ړI�͌����͂̉e����������@�ƂȂ�܂��B

�M�^�[�̎w�̂��荇�킹�ł̓l�b�N�ɒ��͂��������Ɏw�ƃt���b�g�����A���̌�Ɍ������܂܃e���V�������荇�킹�����Ċ����������܂��B

�������Ȃ��猷�̃��[�J�[��ύX�i�ގ��ɂ�茷���͂��قȂ�ꍇ������B�j������A�قȂ錷�a�ɂ��ăM�^�[�Ɍ���Ǝw�̐�[������オ���Ă��܂��܂��B

�����Straight Fingerboard�Ő��������悤�ɃM�^�[�Ɍ���ƃW���C���g�̐悩��N���オ��i�A�����J�̐E�l�̊Ԃł́w�X�L�[�����v�x�Ɖ]���܂��B�j���ƂŐV�i�̃M�^�[�ł����Ă��n�C�|�W�N���������������r�r��ꍇ������܂��B

Fall-away Fingerboard��12F���炢���珙�X�Ɏw�G���h���ɌX�Ή��H���邱�ƂŁA�n�C�|�W�N����h�����ʂ�����A���Ƀn�C�|�W�̉��t�����A�b�v���܂��B

�����������͂Ɋւ��Ă͖؍ނ̍ގ���l�b�N�W���C���g�̊p�x���ɂ��Fall-away�ɂ���̂͂��܂�D�܂����Ȃ��ꍇ������܂��B

�܂�K�ȗʂ�Fall-away�����A�œK�Ȍ��a��M�^�[�s�b�`�ʂ�ɒ��������Ƀl�b�N�̋N���オ��ƂȂ邱�ƂŎw�ʂ����R�Ɛ����ƂȂ邱�Ƃɂ���Ċ����ȉ��t���o���܂����A���ۂ̃M�^�[�ɂ����Ă͌����[�J�[�̃��f���ɂ�茷���͂�ގ����قȂ邾���łȂ��l�̍D�݂ɂ�茷��ʃT�C�Y�̌��ɕύX����ꍇ������A����Fall-away�̐��m�ȍ�蕝�����H���邱�Ƃ͍���ƂȂ�܂��B

���̏ꍇ�ɂ�����Fall-away�̍��Ɋւ��ẮA�ǂ̒��xFall-away�̉��H���������ǂ�����邩�̐����ƂȂ邩��ŁA��萳�m��Fall-away�����߂�ꍇ�ɂ̓l�b�N�W�O���g�p�����͋[�����͂ɂ��Fall-away�Ƃ��A���q�l���g�p���錷�̍ő啝�����O�ɔc�����Ȃ���Fall-away�̍�蕝�����H�o���܂���B

����Fall-away�̖ړI�͌����͂̉e����������@�ƂȂ�܂��B

�M�^�[�̎w�̂��荇�킹�ł̓l�b�N�ɒ��͂��������Ɏw�ƃt���b�g�����A���̌�Ɍ������܂܃e���V�������荇�킹�����Ċ����������܂��B

�������Ȃ��猷�̃��[�J�[��ύX�i�ގ��ɂ�茷���͂��قȂ�ꍇ������B�j������A�قȂ錷�a�ɂ��ăM�^�[�Ɍ���Ǝw�̐�[������オ���Ă��܂��܂��B

�����Straight Fingerboard�Ő��������悤�ɃM�^�[�Ɍ���ƃW���C���g�̐悩��N���オ��i�A�����J�̐E�l�̊Ԃł́w�X�L�[�����v�x�Ɖ]���܂��B�j���ƂŐV�i�̃M�^�[�ł����Ă��n�C�|�W�N���������������r�r��ꍇ������܂��B

Fall-away Fingerboard��12F���炢���珙�X�Ɏw�G���h���ɌX�Ή��H���邱�ƂŁA�n�C�|�W�N����h�����ʂ�����A���Ƀn�C�|�W�̉��t�����A�b�v���܂��B

�����������͂Ɋւ��Ă͖؍ނ̍ގ���l�b�N�W���C���g�̊p�x���ɂ��Fall-away�ɂ���̂͂��܂�D�܂����Ȃ��ꍇ������܂��B

�܂�K�ȗʂ�Fall-away�����A�œK�Ȍ��a��M�^�[�s�b�`�ʂ�ɒ��������Ƀl�b�N�̋N���オ��ƂȂ邱�ƂŎw�ʂ����R�Ɛ����ƂȂ邱�Ƃɂ���Ċ����ȉ��t���o���܂����A���ۂ̃M�^�[�ɂ����Ă͌����[�J�[�̃��f���ɂ�茷���͂�ގ����قȂ邾���łȂ��l�̍D�݂ɂ�茷��ʃT�C�Y�̌��ɕύX����ꍇ������A����Fall-away�̐��m�ȍ�蕝�����H���邱�Ƃ͍���ƂȂ�܂��B

���̏ꍇ�ɂ�����Fall-away�̍��Ɋւ��ẮA�ǂ̒��xFall-away�̉��H���������ǂ�����邩�̐����ƂȂ邩��ŁA��萳�m��Fall-away�����߂�ꍇ�ɂ̓l�b�N�W�O���g�p�����͋[�����͂ɂ��Fall-away�Ƃ��A���q�l���g�p���錷�̍ő啝�����O�ɔc�����Ȃ���Fall-away�̍�蕝�����H�o���܂���B

�w�̑I���ɂ���

�P��ޖځA�Q��ޖڂ�Straight Fingerboard�܂���Fall-away�̂����ꂩ�Ŏw�삷�邱�Ƃ��\�ł��B

�܂��Q��ޖڂ�Straight Fingerboard��Fall-away��g�ݍ��킹�Đ��삷�邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂����A�e���V�������荇�킹���ɓ��ɂP�ӏ��̃t���b�g�����ɏW���I�ɍ�邱�ƂɂȂ�܂��̂ŁA�S�Ẵt���b�g�̍����͓����ł����A�P�ӏ��̃t���b�g�̂ݍ�蕝��0.1��������0.2�������x�Ⴍ�Ȃ�܂��̂ʼn~���w�ɂ��邱�Ƃ������߂������܂��B

�������l�b�N�W���C���g�̊p�x�⌷�a�T�C�Y�̕��ɂ���Ă͎w�̑g������Fall-away�i���a�T�C�Y�̕��j�̉��H���o���Ȃ��ꍇ������܂��̂ł����Ӊ������B

�Ȃ�Fall-away Fingerboard�Astraight Fingerboard�͉~���w�܂��͉~���w�̂ǂ�����Ή��\�ƂȂ�܂��B

�܂��Q��ޖڂ�Straight Fingerboard��Fall-away��g�ݍ��킹�Đ��삷�邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂����A�e���V�������荇�킹���ɓ��ɂP�ӏ��̃t���b�g�����ɏW���I�ɍ�邱�ƂɂȂ�܂��̂ŁA�S�Ẵt���b�g�̍����͓����ł����A�P�ӏ��̃t���b�g�̂ݍ�蕝��0.1��������0.2�������x�Ⴍ�Ȃ�܂��̂ʼn~���w�ɂ��邱�Ƃ������߂������܂��B

�������l�b�N�W���C���g�̊p�x�⌷�a�T�C�Y�̕��ɂ���Ă͎w�̑g������Fall-away�i���a�T�C�Y�̕��j�̉��H���o���Ȃ��ꍇ������܂��̂ł����Ӊ������B

�Ȃ�Fall-away Fingerboard�Astraight Fingerboard�͉~���w�܂��͉~���w�̂ǂ�����Ή��\�ƂȂ�܂��B

�~���w��R�̎��

�~���w��R�̎��

7R(178R)�E7.25R�i184R�j�E9.5R�i241R�j�E10R�i254R�j�E12R�i305R�j�E14R�i355R�j�E15R�i381R�j�E16R�i406R�j�̒�����w��R��I�����邱�Ƃ��\�ł��B

���̑��ɂ�10.5R�A�P�PR�A12.5R�A13R�A13.5R�A14.5R�A15.5R�����\�ł��B

7R(178R)�E7.25R�i184R�j�E9.5R�i241R�j�E10R�i254R�j�E12R�i305R�j�E14R�i355R�j�E15R�i381R�j�E16R�i406R�j�̒�����w��R��I�����邱�Ƃ��\�ł��B

���̑��ɂ�10.5R�A�P�PR�A12.5R�A13R�A13.5R�A14.5R�A15.5R�����\�ł��B

�~���w�̓���

�w�㕔�i�i�b�g���j�Ǝw�G���h�����������Ŏw��R�`��̒��S���ɑ��Č����̂����s�ł������ꍇ�ɂ͉~���w�ł����͂���܂���B

�~���w�́A�w�������`�ɐ��삳��Ă���Ή~���w�ł���肠��܂��A���ۂ̃M�^�[�ł̓i�b�g���͋����E�w�G���h���͍L���e�[�p�[��ɉ��H����Ă��邽�߁A�~���w�̏ꍇ�ł͎��R�i�e�[�p�[�j�̗���ɋt����Č��������ɒ����Ă����ԂɂȂ�܂��B

���̂��ߌ����w�ɉ��������A���͒��S�Ɏ�������Ă��Ȃ����ߌ����P��悤�ȏ�ԂƂȂ�A184R���̂����w���Ǝw���[�ƒ��S���Ƃ̊Ԃɍ��፷�����邽�ߓ��Ƀ`���[�L���O���ɉ����l�܂�Ղ��A�����ăn�C�t���b�g���i24F���̍�����j�̃t���b�g�̍�����Ⴍ���邱�Ƃʼn��l�܂�͂�����x�����͂���܂��������͋Ɍ��܂ʼn����邱�Ƃ͏o���܂���̂Ŋe�t���b�g�Ԃ̉����s�b�`���������邱�Ƃ�������߉����̋������������₷���Ȃ�܂��B

�܂�t�����Ԃɋ߂����̒�����̃Z�b�e�B���O�ƂȂ邽�߂ɐ��m�Ȍ����Ő��삵���M�^�[�ł������Ԃ̃s�b�`�̃Y�����~���w������傫���A�w�G���h���̌�����u���b�W�̌����������Ă��M�^�[�������ɂ����Ă͉~���w����������Ⴍ�Z�b�e�B���O���鎖�͓���Ȃ�܂��B

���̉e���������ĎC�荇�킹���Ƀt���b�g�̗ʂ������A�z��ȏ�Ƀt���b�g������Ă��܂����߂Ɏw�T�C�h�̌��݂��s�ψ�ɂȂ�₷���̂���_�ŁA����Ɉ�ʓI�ȍ����摤�̌����ݒ�͂U���͂Q�����A�P��2�������炢�̌����ݒ�ƂȂ�܂��B

�ȒP�ɕ\�����@�Ƃ��Ē����ɒ�K���߂ɓ��Ă�Ɨ��T�C�h�ɑ傫�Ȍ��Ԃ��o���܂��B

�~���w�́A�w�������`�ɐ��삳��Ă���Ή~���w�ł���肠��܂��A���ۂ̃M�^�[�ł̓i�b�g���͋����E�w�G���h���͍L���e�[�p�[��ɉ��H����Ă��邽�߁A�~���w�̏ꍇ�ł͎��R�i�e�[�p�[�j�̗���ɋt����Č��������ɒ����Ă����ԂɂȂ�܂��B

���̂��ߌ����w�ɉ��������A���͒��S�Ɏ�������Ă��Ȃ����ߌ����P��悤�ȏ�ԂƂȂ�A184R���̂����w���Ǝw���[�ƒ��S���Ƃ̊Ԃɍ��፷�����邽�ߓ��Ƀ`���[�L���O���ɉ����l�܂�Ղ��A�����ăn�C�t���b�g���i24F���̍�����j�̃t���b�g�̍�����Ⴍ���邱�Ƃʼn��l�܂�͂�����x�����͂���܂��������͋Ɍ��܂ʼn����邱�Ƃ͏o���܂���̂Ŋe�t���b�g�Ԃ̉����s�b�`���������邱�Ƃ�������߉����̋������������₷���Ȃ�܂��B

�܂�t�����Ԃɋ߂����̒�����̃Z�b�e�B���O�ƂȂ邽�߂ɐ��m�Ȍ����Ő��삵���M�^�[�ł������Ԃ̃s�b�`�̃Y�����~���w������傫���A�w�G���h���̌�����u���b�W�̌����������Ă��M�^�[�������ɂ����Ă͉~���w����������Ⴍ�Z�b�e�B���O���鎖�͓���Ȃ�܂��B

���̉e���������ĎC�荇�킹���Ƀt���b�g�̗ʂ������A�z��ȏ�Ƀt���b�g������Ă��܂����߂Ɏw�T�C�h�̌��݂��s�ψ�ɂȂ�₷���̂���_�ŁA����Ɉ�ʓI�ȍ����摤�̌����ݒ�͂U���͂Q�����A�P��2�������炢�̌����ݒ�ƂȂ�܂��B

�ȒP�ɕ\�����@�Ƃ��Ē����ɒ�K���߂ɓ��Ă�Ɨ��T�C�h�ɑ傫�Ȍ��Ԃ��o���܂��B

�~���w�̓���

�����̃M�^�[�̎w�̓e�[�p�[��ɉ��H����Ă��邽�߁A�~���w�Ő��삵���M�^�[�̏ꍇ�ɂ́A�e�[�p�[�̗���ɋt��킸�Ɍ��������Ă����ԂɂȂ�A�~���w��R�`��͒��S�Ɏ�������������������ł��邱�Ƃ���w�ɑ��Č��̒���������z�I�Ȍ����ɉ����Ē����Ă���B

�l�b�N�Ƃ̊W�͏������t����̏��Ȃ���ԂƂȂ邱�Ƃ���~���w��R�`��̓M�^�[��x�[�X�w�̗��z�I�Ȍ`��ƂȂ�B

�܂����荇�킹�ɂ��t���b�g�̌�������Ȃ��A�������Ɍ��܂ʼn����邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ邽�ߊe�t���b�g�Ԃ̉����s�b�`�̋������~���w�Ɣ�ׂĉ����̋��������Ȃ��̂������ŁA���肵���t���b�g����₷���M�^�[�Ɍ��������Ɏw���[�ƒ������Ƃ̍��፷�����Ȃ����߃X���[�Y�Ƀ`���[�L���O�����₷���Ȃ�܂��B�B

���̂��ߋt����⏇����̂Ȃ��e�[�p�[��̗���ɉ��������R�̌��̒�����ƂȂ邱�ƂŃM�^�[�̌������Ɍ��܂ŒႭ�Z�b�e�B���O���邱�Ƃ��o����ƂƂ��ɉ~���w������ł��������̋�������}���邱�Ƃ��o���܂��B

�{���ɗ��z�I�ȏ�Ԃ̎w�ƂȂ�܂��B

�ł��̂Ńl�b�N�̏�Ԃ��ǂ��ꍇ�ł͉~���w�ł͕s�\�������w�G���h���̂U���̌����ł͖�1.5�����A�P�����̌�������1.5�����O�キ�炢�̌����ݒ���\�ł��̂ŁA���肵�������ƒe���Ղ�����邱�Ƃ��o���܂��B

�l�b�N�Ƃ̊W�͏������t����̏��Ȃ���ԂƂȂ邱�Ƃ���~���w��R�`��̓M�^�[��x�[�X�w�̗��z�I�Ȍ`��ƂȂ�B

�܂����荇�킹�ɂ��t���b�g�̌�������Ȃ��A�������Ɍ��܂ʼn����邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ邽�ߊe�t���b�g�Ԃ̉����s�b�`�̋������~���w�Ɣ�ׂĉ����̋��������Ȃ��̂������ŁA���肵���t���b�g����₷���M�^�[�Ɍ��������Ɏw���[�ƒ������Ƃ̍��፷�����Ȃ����߃X���[�Y�Ƀ`���[�L���O�����₷���Ȃ�܂��B�B

���̂��ߋt����⏇����̂Ȃ��e�[�p�[��̗���ɉ��������R�̌��̒�����ƂȂ邱�ƂŃM�^�[�̌������Ɍ��܂ŒႭ�Z�b�e�B���O���邱�Ƃ��o����ƂƂ��ɉ~���w������ł��������̋�������}���邱�Ƃ��o���܂��B

�{���ɗ��z�I�ȏ�Ԃ̎w�ƂȂ�܂��B

�ł��̂Ńl�b�N�̏�Ԃ��ǂ��ꍇ�ł͉~���w�ł͕s�\�������w�G���h���̂U���̌����ł͖�1.5�����A�P�����̌�������1.5�����O�キ�炢�̌����ݒ���\�ł��̂ŁA���肵�������ƒe���Ղ�����邱�Ƃ��o���܂��B

�~���w�̌��ߕ��ɂ���

��{�ƂȂ�i�b�g���̉~���w�́A7R(178R)�E7.25R�i184R�j�E�XR�i228.6R�j9.5R�i241R�j�E10R�i254R�j�E12R�i305R�j�̒�����i�b�g���̎w�q�����߂ĉ������B

�w�G���h�̓u���b�WR�ɂ��R�̃T�C�Y���قȂ�܂��B

���̑��̏ꍇ�̓��[���Ŗ₢���킹�ĉ������B

�w�G���h���̎w�q�̐ݒ�ɂ���

�~���w�ɂ́A3�ʂ�̎w�G���h��R�ʂ̌��ߕ�������܂��B

�u���b�W��R�����܂��Ă���^�C�v�iT�EO�EM��t���C�h���[�Y���j�ƃu���b�W��̍����������\�ȃ^�C�v�i��F�V���N���i�C�Y�h�u���b�W���j������A����ɂ���ĉ~���w�G���h��R�ƃu���b�WR���قȂ�܂��B

�P�F�i�b�g���̎w��R�����߂āA�w�G���h��R�ʂ��u���b�W�Ɠ���R�ʂɂ���^�C�v�B

���w�G���h�ƃu���b�WR�������Ȃ̂Ō��̒ʂ�͗��z�I�ł͂���܂��A�ǂ��g�p����Ă���^�C�v�ł��B

�Q�F�u���b�WR�̒������o���Ȃ��u���b�W�iTOM��t���C�h���[�Y���j�̏ꍇ�́A�w�̃i�b�g����R�����߁A����ɉ����Ďw�G���h����R�����߂�^�C�v�́A

�Ⴆ�A�M�^�[�X�P�[��648�����A�w�̃i�b�g����R���Q�T�SR�i���a127R�j�A�u���b�WR��304.8R�i��F�s�E�n�E�l��/���a152.4R�j�A�t���b�g��24F�A�i�b�g����w�G���h�܂ł̒���497.777�Ƃ��ĕ\���Ǝw�G���h��R��293.042R�ƂȂ�܂��B

�����̒ʂ肪���z�I�Ȓʂ�ƂȂ�܂��B

���w�̒����ɂ����R�������ɈقȂ�܂��B

���~���w��R�̓����̐}���Q��

�R�F�i�b�g���̎w��R�Ǝw�G���h���̎w��R�����߂āA��̍����������o����u���b�W�i��F�V���N���i�C�Y�h�u���b�W�ATE�u���b�W���j�ɂ��ẮA

�Ⴆ�A�M�^�[�X�P�[��648�����A�w�̃i�b�g����R��254R�i���a127R�j�A�i�b�g����w�G���h�܂ł̋�����500�����A�w�G���h��R��406.8R�i203.4R�j�A�t���b�g��24F�Ƃ��ĕ\���ƁA�u���b�WR��452.316R�ƂȂ�܂��B

���̏ꍇ�A�N������v�����Ő��삵��R�Q�[�W���t�����܂��B

�����̒ʂ肪���z�I�Ȓʂ�ƂȂ�܂��B

���~���w��R�̓����̐}���Q��

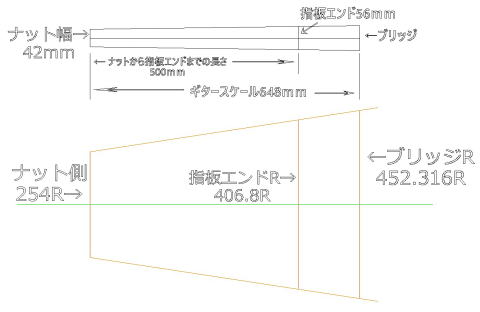

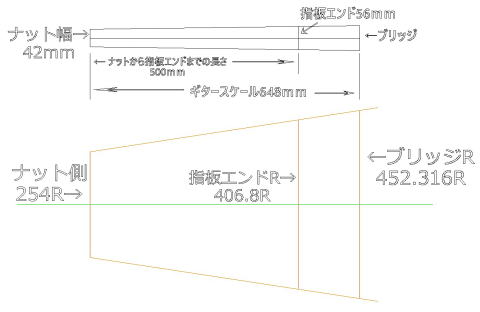

���L�̐}�͉~���w��R�̐ݒ���킩��₷�������}�ŁA��Ƃ��Đ}���쐬���܂����B

��}�ʂ��w�ŃM�^�[�X�P�[����648�����A�i�b�g����w�G���h�܂ł̒�����500�����A�i�b�g��42�����A�w�G���h��56������z�肵�Đ}�ʂ��쐬���܂����B

���}�ʂ̓i�b�g����254�q�A�w�G���h��406.8�q�Ƃ��Đ}�ʂ��쐬���܂����B

�㉺�̐}�ʂ̃i�b�g�A�w�G���h�ʒu�A�u���b�W�ʒu�͓����Ő}�ʂ��쐬���܂����B

�w�G���h�̓u���b�WR�ɂ��R�̃T�C�Y���قȂ�܂��B

���̑��̏ꍇ�̓��[���Ŗ₢���킹�ĉ������B

�w�G���h���̎w�q�̐ݒ�ɂ���

�~���w�ɂ́A3�ʂ�̎w�G���h��R�ʂ̌��ߕ�������܂��B

�u���b�W��R�����܂��Ă���^�C�v�iT�EO�EM��t���C�h���[�Y���j�ƃu���b�W��̍����������\�ȃ^�C�v�i��F�V���N���i�C�Y�h�u���b�W���j������A����ɂ���ĉ~���w�G���h��R�ƃu���b�WR���قȂ�܂��B

�P�F�i�b�g���̎w��R�����߂āA�w�G���h��R�ʂ��u���b�W�Ɠ���R�ʂɂ���^�C�v�B

���w�G���h�ƃu���b�WR�������Ȃ̂Ō��̒ʂ�͗��z�I�ł͂���܂��A�ǂ��g�p����Ă���^�C�v�ł��B

�Q�F�u���b�WR�̒������o���Ȃ��u���b�W�iTOM��t���C�h���[�Y���j�̏ꍇ�́A�w�̃i�b�g����R�����߁A����ɉ����Ďw�G���h����R�����߂�^�C�v�́A

�Ⴆ�A�M�^�[�X�P�[��648�����A�w�̃i�b�g����R���Q�T�SR�i���a127R�j�A�u���b�WR��304.8R�i��F�s�E�n�E�l��/���a152.4R�j�A�t���b�g��24F�A�i�b�g����w�G���h�܂ł̒���497.777�Ƃ��ĕ\���Ǝw�G���h��R��293.042R�ƂȂ�܂��B

�����̒ʂ肪���z�I�Ȓʂ�ƂȂ�܂��B

���w�̒����ɂ����R�������ɈقȂ�܂��B

���~���w��R�̓����̐}���Q��

�R�F�i�b�g���̎w��R�Ǝw�G���h���̎w��R�����߂āA��̍����������o����u���b�W�i��F�V���N���i�C�Y�h�u���b�W�ATE�u���b�W���j�ɂ��ẮA

�Ⴆ�A�M�^�[�X�P�[��648�����A�w�̃i�b�g����R��254R�i���a127R�j�A�i�b�g����w�G���h�܂ł̋�����500�����A�w�G���h��R��406.8R�i203.4R�j�A�t���b�g��24F�Ƃ��ĕ\���ƁA�u���b�WR��452.316R�ƂȂ�܂��B

���̏ꍇ�A�N������v�����Ő��삵��R�Q�[�W���t�����܂��B

�����̒ʂ肪���z�I�Ȓʂ�ƂȂ�܂��B

���~���w��R�̓����̐}���Q��

���L�̐}�͉~���w��R�̐ݒ���킩��₷�������}�ŁA��Ƃ��Đ}���쐬���܂����B

��}�ʂ��w�ŃM�^�[�X�P�[����648�����A�i�b�g����w�G���h�܂ł̒�����500�����A�i�b�g��42�����A�w�G���h��56������z�肵�Đ}�ʂ��쐬���܂����B

���}�ʂ̓i�b�g����254�q�A�w�G���h��406.8�q�Ƃ��Đ}�ʂ��쐬���܂����B

�㉺�̐}�ʂ̃i�b�g�A�w�G���h�ʒu�A�u���b�W�ʒu�͓����Ő}�ʂ��쐬���܂����B

���₢���킹��

���e���킩���A��������������̓��[���ł��₢���킹�������B

���[���ł̂��₢���킹�͂�����